La France, la Turquie, et L’UE

2009

La Turquie a un long passé avec l’Union Européenne (UE). En septembre 1959, la Turquie a posé sa candidature à la Communauté économique européenne. D’un point de vue politique, cela intégrait la Turquie à toutes les institutions occidentales puisqu’elle faisait déjà partie de l’OTAN depuis 1952. En 1995, l’UE établit une union douanière avec la Turquie ("EU-Turkey Relations"). Quelques années plus tard, en décembre 1997, le Conseil Européen de Luxembourg déclare que la Turquie est éligible pour devenir membre à part entière de l’UE ("EU-Turkey Relations"). Les négociations ont officiellement commencé le 3 octobre 2005.

L’adhésion de la Turquie à l’UE est disputée depuis des années, et reste une question extrêmement controversée. Les partisans de l’adhésion soutiennent que la Turquie a fait de nombreux progrès dans le domaine des droits de l’homme, et qu’en tant que pays laïc, elle valorise, comme les autre pays de l’UE, l’égalité et la liberté des citoyens. En revanche, les adversaires affirment que le traitement par le gouvernement turc de la population kurde est une violation directe des droits de l’homme. Ils avancent aussi que, bien que la Turquie soit un pays fondé sur la laïcité, le gouvernement actuel mène le pays vers un état plus islamique. Dans cette rédaction, je vais entrer dans les détails des deux points de vue. Ensuite, je vais tenter d’analyser pourquoi le gouvernement français est contre l’adhésion de la Turquie à l’UE.

pêcher les Kurdes nationalistes d’avoir leurs députées au parlement (Ikinci). Certains considèrent cette loi comme antidémocratique puisqu’elle empêche la représentation des Kurdes dans le gouvernement (Gro 82). En 2005, le premier ministre Erdogan a souligné l’importance de résoudre la question kurde d’une façon démocratique, mais n’a pas depuis fait de pas clair en ce sens (2006 Progress Report).

Pour en savoir plus:

Pour devenir membre de l’Union Européenne, la Turquie doit adhérer aux critères de Copenhague : un ensemble de conditions pour l’accession a l’UE. Le premier est le critère politique : « la présence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection » ("Critères d'adhésion"). Depuis plusieurs années, la Turquie fait des efforts politiques pour améliorer son profil en tant que candidat. En Janvier 2004, Ankara a signé le protocole n°13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui supprime la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre ("Peine de mort"). Cela a rapproché la Turquie d’un régime démocratique complet. Le Parlement européen, a aussi reconnu « les améliorations de la législation obtenues grâce aux efforts que fait, depuis 2002, le gouvernement turc en ce qui concerne la politique de tolérance zéro à l'égard de la torture » ("Parlement Européen"). Depuis 2001, Ankara a implémenté plusieurs reformes pour coller aux critères de Copenhague, et a aussi adopté plus de 30 amendements à sa constitution (Muftuler-Bac 217). La Turquie s’engage aussi à développer la liberté d’expression. En Juin 2005, Ankara a rédigé un nouveau Code Pénal. Beaucoup de personnes qui etaient emprisonnées selon l’ancien Code Pénal ont été relâchées, et le nombre de poursuites et de condamnations concernant la liberté d’expression continue à diminuer (Gro 78). Selon Human Rights Watch (HRW), depuis Novembre 2005, aucun individu n’est en prison pour l’expression pacifique de ses opinions.

Une des valeurs des républiques européennes est la laïcité. Dans toute l’Europe, au cours du 18ème et 19ème siècle, les pays ont, tour à tour, opéré une séparation très nette entre la religion et le gouvernement. Bien qu’en Turquie c’est arrivé beaucoup plus tard, cette séparation a quand même eu lieu. En 1923, la République de la Turquie est créée sous la direction du fondateur Mustafa Kemal Atatürk. Les reformes d’Atatürk sont basées sur l’idéologie Kémaliste. Les six principes fondamentaux avaient pour but de transformer la monarchie Ottomane à un état-nation modelé sur l’exemple européen (Karakas). Un des six principes est la laïcité. Beaucoup des reformes d’Atatürk ont mené a une sécularisation progressive de la Turquie. Atatürk a remplacé l’islam, religion d’état par un système de séparation entre l’Eglise et l’Etat, et a il a affirmé la laïcité dans la constitution turque. Les tribunaux islamiques ont été fermés, et la Sharia a été remplacée par un code civil séculaire, modelé après le code civil suisse, ainsi qu’un code pénal modelé sur celui d’Italie (Middle East Web). En mars 1924, le Califat a été officiellement aboli, remplacé par la Grande assemblée nationale de Turquie (Republic of Turkey). En 1925, la loi interdit le port du voile dans les institutions publiques, comme les écoles, universités, et bâtiments gouvernementaux (Republic of Turkey). Sous la direction d’Atatürk, un gouvernement démocratique, élu par le peuple, a été établi. Malgré le fait que la Turquie ait une population 99.8% musulmane, jusqu'à ce jour, elle reste un pays laïc, avec une constitution séculaire (CIA). La religion est reléguée à la sphère privée, et hors de la vie publique ou politique.

Alors qu’il est clair que la Turquie fait des efforts politiques pour adhérer aux critères de Copenhague et aux valeurs de l’UE, le gouvernement français reste opposé à l’adhésion de la Turquie. En observant plus attentivement les décisions politiques de la Turquie, on voit qu’il reste beaucoup de problèmes de droits de l’homme, et que la séparation entre la religion et l’état n’est pas si claire. Ce sont les deux raisons principales qui expliquent la position de la France.

Alors que la Turquie a introduit un nouveau Code Pénal, Amnesty International maintient que le gouvernement turc continue d’incarcérer des journalistes pour « dénigrement de l’identité turque », selon l’article 301. En 2007, des centaines d’individus, en particulier des représentants de partis politiques Kurdes, ont été poursuivis en justice pour des délits d’expression (HRW 2008). L’UE a fait pression sur le gouvernement turc pour modifier cet article, et a obtenu gain de cause puisqu’en 2005, Ankara à amendé l’article 301 du code pénal. Cependant, HRW décrit encore ces changements comme étant ‘superficiels’ (HRW 2009).

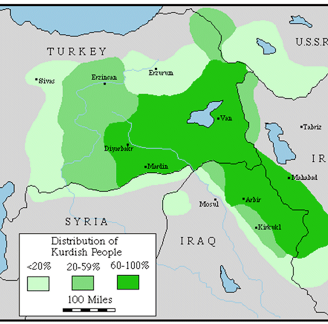

Une autre question qui pourrait mettre fin aux négociations d’adhésion à l’UE est la question kurde, qui reste toujours un grand problème pour le pays. Les Kurdes sont un peuple de 25 à 30 millions de personnes, dispersé essentiellement entre la Turquie, l’Iran, l’Irak, et la Syrie ("L'Etat turc"). En 1923, quand Atatürk prend le pouvoir, un de ses principes fondamentaux est le nationalisme, où aucune différence n’est permise entre les divers peuples vivant en Turquie. Pour créer cette identité turque, Atatürk supprime la notion d’un peuple kurde (Yildiz 8). Dans le Traité de Lausanne (1923), les Kurdes ne sont pas reconnus comme étant une minorité ayant besoin de protection. Le traité omet aussi de reconnaitre leur langue et culture (Driesen). En 1924, l’usage de la langue kurde dans les écoles est interdit, ainsi que leur musique et vêtements traditionnels (Yildiz 13).

Militairement, la présence du pouvoir central augmente dans les régions kurdes. Dès les années 20, les Kurdes luttent pour leur indépendance, sans succès. En 1984, le Parti des travailleurs de Kurdistan (PKK), commence un mouvement de guérilla, espérant infléchir le pouvoir central turc. Pendant 15 ans, Ankara riposte contre la population kurde. Des millions de civils kurdes sont déplacés, torturés, ou tués (Yildiz 17). Le conflit entre la Turquie et le PKK se termine officiellement en 1999. Or, les Kurdes n’ont quand même pas tous les droits qu’ont les Turcs et sont des citoyens de seconde classe. Cette inégalité constitue une infraction de Copenhague, qui exige le respect et la protection des minorités ("Critères d'adhésion"). Sous la loi turque, seuls les partis politiques avec plus de 10% du vote national peuvent avoir des sièges parlementaires. Cette loi est conçue pour empêcher les Kurdes nationalistes d’avoir leurs députées au parlement (Ikinci). Certains considèrent cette loi comme antidémocratique puisqu’elle empêche la représentation des Kurdes dans le gouvernement (Gro 82). En 2005, le premier ministre Erdogan a souligné l’importance de résoudre la question kurde d’une façon démocratique, mais n’a pas depuis fait de pas clair en ce sens (2006 Progress Report).

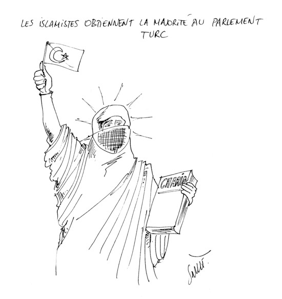

Dans les dernières années, les gouvernements municipaux contrôlés par l’AKP ont interdit les boissons alcoolisées dans les endroits publics, ce qui est une prescription de la Sharia islamique. Les politiciens de l’AKP veulent aussi diviser les parcs publics, ainsi que les plages, en sections ‘hommes’ et ‘femmes’, séparation prescrite par la Sharia. En février 2008, le gouvernement annule la loi interdisant le port du voile dans les endroits publics: le voile islamique est maintenant permis dans les universités (Jimenez). Beaucoup de femmes craignent que la nouvelle loi soit un premier pas vers une Turquie islamique (Rainsford). Les sécularistes sont surtout contre le fait que la Première dame de la Turquie porte le voile islamique ("Country Profile"). Les attentats et assassinats visent des chrétiens. Ce renouveau religieux augmente le doute d’une Turquie kémaliste et laïque. La constitution turque interdit la discrimination pour raison religieuse (US Dep. of State). Néanmoins, des minorités religieuses se plaignent qu’ils n’ont pas accès aux postes dans le secteur public à cause de leur foi (US Dep. of State).

Le gouvernement islamique de la Turquie est scruté par les agences occidentales pour tester la sincérité du gouvernement turc aux valeurs démocratiques et laïques de l’Europe. Nicolas Sarkozy, président de la France, préfère un partenariat privilégie avec la Turquie, au lieu d’une adhésion complète au l’UE. En 2008, Nicolas Sarkozy a lance l’idée d’une Union de la Méditerranée, qui ferait pendant à l’UE, mais pour les pays de la Méditerranée, et inclurait la Turquie. La France est très attachée aux libertés individuelles. En 1789, la France a écrit La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui énonce les droits naturels de tous individus (Déclaration des droits de l'homme). L’article Un proclame l’égalité de tous : « Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit». Les Articles 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, et 13 sont aussi consacrés à l’égalité. L’égalité, la liberté, et les droits de l’individu sont les valeurs fondatrices de la République française. Le traitement de la question kurde est en contradiction avec ces principes.

Les Kurdes se plaignent qu’Ankara essaye de détruire leur identité nationale, et qu’ils souffrent de désavantages économiques, ainsi que de violations de droits de l’homme ("Country Profile"). En Juin 2004, Ankara a finalement accordé aux chaînes de télévision le droit de diffuser en langues minoritaires, comme le kurde (Yildiz 83). Par contre, à cause de complications légaux, les premières émissions en kurde ne sont apparues qu’en Mars 2006. Les programmes éducatifs qui enseignent le kurde sont encore interdits (Yildiz 83). Ce type de censure oppose les principes et les valeurs fondamentaux des pays de l’UE. Malgré les réformes, la Turquie fait très peu pour garantir la liberté d'expression, qui est une condition importante de Copenhague. La Turquie valorise toujours une culture mono-ethnique, et travaille dur pour limiter quelque résurgence d'identité kurde.

Le deuxième argument pour l’adhésion de la Turquie est basé sur le fait que sa constitution affirme la laïcité. Cependant, si on regarde la politique récente en Turquie, on voit que le gouvernement s’éloigne petit à petit de la laïcité. Dans les élections de 2003, Tayyip Erdogan de l’AKP, un parti islamo-conservateur, est nommé le premier ministre de la Turquie. Sa femme apparaît constamment, y compris dans les institutions publiques, couverte du voile islamique. Le président Abdullah Gul a été élu en Aout 2007, créant une nouvelle controverse. Il est le premier président de la Turquie avec des origines dans l’Islam politique ("Country Profile"). L’armée turque, gardienne traditionnelle du système séculaire, été contre sa nomination.

La France est aussi très attachée au principe de la laïcité, surgit en France dans le siècle des Lumières, et qui est répété plusieurs fois dans la constitution française. L’article Ier rappelle que « La France est une République laïque» (Constitution de la République française). Bien que la Loi de 1905 ait prononcé la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la pratique a mené à un long et difficile combat anticlérical, consistant à réduire l’influence de l’Église Catholique et des militants politiques chrétiens en France. Un des outils de ce combat a été l’Education Nationale et la mise en place progressive d'un enseignement non religieux, institué par l'État. La laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie l'activité religieuse à la sphère privée.

En Turquie, l’idéologie laïque instituée par Atatürk est battue en brèche par les partis islamiques qui ont pris le pouvoir et renforcent leur emprise sur la vie publique, politique, idéologique et sociale du pays. La France qui est arrivée après des luttes difficiles à une société laïque, ne croit pas à l’intégration dans une Europe laïque, de 76 millions de musulmans turcs dont la majorité pratique leur religion dans chaque aspect de leur vie quotidienne, publique et privée.

La France a déjà de la difficulté à intégrer les plus de 7 millions de musulmans qui résident actuellement en France. A l’école, le voile porté par les musulmans est le premier signe visible du défi de l’islam à la laïcité. De même, le refus de suivre les cours de sciences ou de gymnastique au nom de la foi, ou au nom de la modestie prescrite par l’islam, s’oppose aux principes de la laïcité et d’égalité. Les musulmans demandent un régime spécial et dérogatoire. Apres de nombreux scandales, de nombreuses manifestations, de nombreux procès, le gouvernement français a fini par réussir à faire passer la loi contre tous les signes ostentatoires de religion. Mais ce combat a duré prés de vingt ans. Il y a aussi eu beaucoup d’émeutes violentes dans les banlieues de Paris, largement peuplées de jeunes musulmans. Notamment, en octobre 2005, la mort de deux adolescents qui essayaient de fuir la police à Clichy-sous-Bois a déclenché des émeutes qui ont duré un mois et se sont propagées dans plusieurs régions de France. Cette délinquance est très répandue dans les quartiers arabes ou musulmans : 60% à 70% des détenus français sont musulmans, alors que les musulmans représentent à peine 12% de la population du pays (Moore). Les prisons sont un terrain fertile au prosélytisme islamiste (Cornevin). Entre l’échec scolaire, la difficulté à intégrer le monde du travail, et la délinquance très développée, beaucoup en France constatent la difficulté de la République laïque à intégrer 7 millions de musulmans. Si la Turquie fait partie de l’UE, 76 autres millions de musulmans pourront immigrer dans les différent pays de l’UE. En France au moins, l’équilibre social sera encore plus difficile.

Les partisans de l’adhésion défendent que la Turquie continue à progresser dans le domaine des droits de l’homme, et qu’elle soit un pays laïc, qui donc valorise l’égalité et la liberté. Or, le gouvernement turc continue à violer les droits de la population kurde, et mène le pays vers un état plus islamique. Pour la France, très attachée aux droits de l’homme et à la laïcité, déjà en difficulté d’intégrer tous ses citoyens et résidents musulmans, il n’est pas concevable de baisser ses frontières pour 76 million de musulmans turcs qui auraient le droit d’immigrer en France, si la Turquie faisait partie de l’UE.